「栄養治療」は有効な栄養成分を適切な方法によって患者へ投与することで,がんを含んだ疾患の治療成績を向上することを目的として行われます。日本栄養治療学会は日本において栄養治療の発展を目指して活動している学術団体です。その日本栄養治療学会が編集した患者さん向けの書籍「がん患者さんのための栄養治療ガイドライン 2025年版」から,内容の一部をご紹介します。

※ 一部の図は書籍でご確認いただけます

がんになったら食事はどんなことに気をつけたらよいですか?

がんと告げられると不安になると思いますが,症状がなければ食事は神経質にならなくても大丈夫です。栄養状態を良好に維持することが大切ですので,栄養指導を受けたり,食事の雰囲気を変えてみるなど工夫しましょう。

食事指導を受けましょう

体重が減ってしまった,体力がなくなった,食べなくてはと思うけれど食べられない,もっと食べられると思ったのに少ししか食べられなかった,これなら食べられると思ったのに美味しくなかった,味覚が変わってしまった,味がしない,家族の思いに応えられずつらい,疲労感や倦怠感で食事の準備ができないなど,さまざまなお悩みや心配ごとがあると思います。そんなときはぜひ,栄養指導を受けてみることをおすすめします。

栄養指導は,管理栄養士が症状や食事摂取状況,嗜好,生活環境,仕事などのライフスタイル,患者さんやそのご家族の希望,疑問点などをお伺いし,栄養に関わる課題や問題点を明らかにしたうえで解決策についてアドバイスをします。具体的には,個々の患者さんの症状に応じた,実行しやすい料理法や献立,食べ方のコツや調理の工夫,不足する栄養を補う食品や経口栄養補助食品(ONS)の紹介などをします。

栄養指導は初回がおおむね30分,2 回目以降はおおむね20分を目安に行います。プライバシーがしっかり守られた個室で行いますので,食事・栄養以外の不安や悩みなどを訴えられる患者さんも多くいらっしゃいます。管理栄養士は傾聴,共感することで患者さんやそのご家族を支え,前向きな気持ちで治療に取り組めるよう支援します。

栄養指導は医療行為の一環であるため,医師の指示が必要です。食事に関するお悩みや心配ごとがある方は,一度,担当医に相談してください。

快適な環境で食事を

食事を楽しく,美味しく食べるには,環境を整えることも大切です。

がん治療中には,食べ物や調理中のにおいだけでなく,動物,花,ごみ,アロマ,柔軟剤,シャンプーや化粧品など生活環境のさまざまなにおいが気になることがあります。換気を積極的に行ったり,無香の製品を選ぶなど,環境整備を工夫しましょう。

食事に適した環境とは,清潔な空間である,適度な明るさ(照明)がある,静かで落ちついた(人によってはにぎやかな)空間である,食べやすい姿勢が取れる机や椅子がある,食べやすい食具(食器,カトラリーなど)がある,食べ物以外のにおいがない,などです。ご本人が快適と感じられるよう,またリラックスした気分で食事ができるよう,環境を整えましょう。

料理や気分がマンネリかな? と感じたら,食べる場所を変えてみましょう。ベランダで外の空気を吸いながら食べたり,天気がよい日はお弁当(もちろん購入したものでOK)を公園などで食べたりすると,気分が変わるのではないかと思います。レジャーシートや紙皿などを準備すると,ちょっとした非日常が味わえるかもしれません。

食べる前に,うがいや歯みがきをするなど口腔ケアをして口の中をきれいな状態にしておくと,唾液の分泌が促されて,食事が食べやすくなったり,美味しく感じられます。

食事中の会話も大切です。楽しい会話を心がけるようにしましょう。〇〇は栄養があるから食べたほうがよい,それだけしか食べないの? など食事を強要するようことはできれば避けたいところです。

食事の見栄えをよくする

食欲はまず視覚や嗅覚に影響されるため,食事の見た目は重要です。彩りや盛り付け方,器やランチョンマット,テーブルクロスなどを工夫してみましょう。

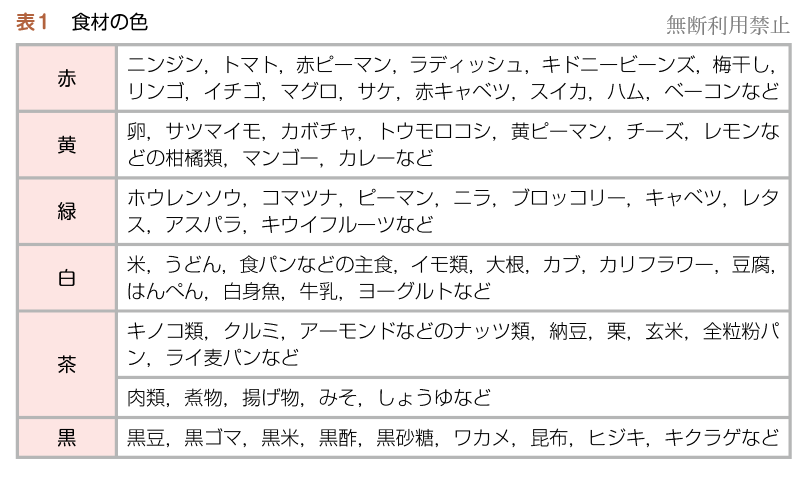

料理を構成する色は,赤・黄・緑・白・茶&黒の5 つが基本とされています(表1)。赤色や黄色,その間のオレンジ色などの暖色系はビタミンカラーともいわれ,エネルギーや暖かみを感じ,食べることで食欲が出る,元気が出るイメージも持ち合わせています。赤色の食材は,ニンジンやトマト,赤ピーマン,ラディッシュ,キドニービーンズ,梅干し,リンゴ,イチゴ,マグロやサケなど,黄色の食材は卵,サツマイモ,カボチャ,トウモロコシ,黄ピーマン,チーズ,レモンなど,料理ではカレーがあります。緑や白,茶&黒などの寒色系は,涼しさを感じ,特に茶&黒はアクセントを加えたいときに役に立ちます。緑色には野菜や植物の葉など青々とした,新鮮で生命力に溢れる感じがあります。白色には清潔,無垢,神聖,平和などがイメージできるとされています。茶色は地味なイメージですが,落ち着き,安心,自然などのイメージがあり,肉類,煮物,揚げ物など主菜となるもの,調味料ではみそ,しょうゆがあります。たくさんの食材を揃えるのは難しいですが,彩りよく食材を揃えると栄養バランスがよくなります。

一方,食欲が減退する色は青色や灰色などの寒色系とされていますが,青色には清涼感や口直しの効果があるといわれています。

盛り付けは,量が多いと食欲が減退することがあるため,少量ずつさまざまな料理を盛り付けるのが理想です。小さい器をいくつか準備してそれぞれに盛り付けてもよいですし,大きなお皿に種類別に盛り付けるものよいと思います。

白い器はどんな色にも合い,素材や料理が映えます。藍色や青磁などは,黄色や赤色の食材と対照となり,鮮やかさが強調され,より料理の見た目の魅力を引き出すことができます。

とはいえ,体力,気力がないときは,例えば購入した料理を器に移し替えるだけでもよいと思いますし,食器洗いのことを考えると億おっ劫くうになるので,できる限りでよいと思います。

口の中を清潔にすることで口内炎は予防できますか?

口の中を清潔にしても口内炎になりますが,痛みを軽減させ,重症化を予防するために必要です。

抗がん薬による治療によって口にあらわれる副作用には,口内炎や口の中の乾燥,味覚障害などがあります。口内炎が起こると,痛み,出血,食べ物や飲み物がしみるなどの症状がみられます。そのため,食事が十分に摂取できずに低栄養になったり,歯みがきができずに口の中が不潔になったりします。まれに,からだの抵抗力が低下している時期と口内炎などで口の中が不潔な状態の時期が重なることで,口内炎から侵入した細菌による感染症が全身に広がって,抗がん薬による治療を一時的に中止しなければならなくなることもあります。がん治療を安心して続けるためには,口の中を清潔にして口内炎の悪化を防ぐことが大切です。

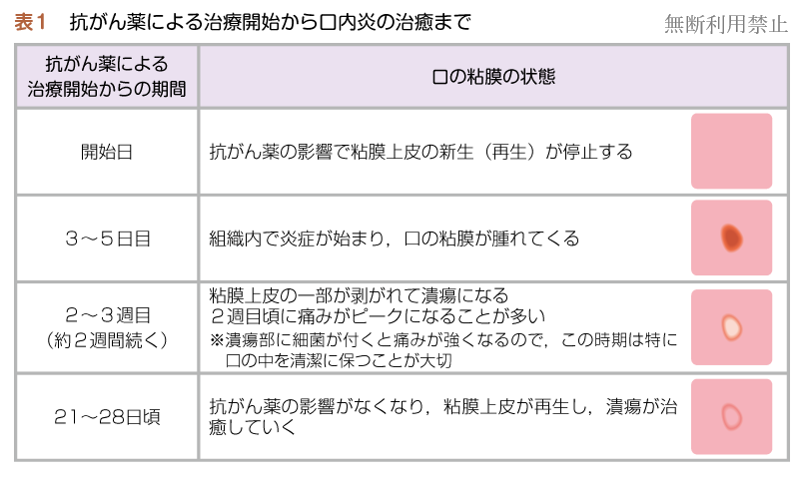

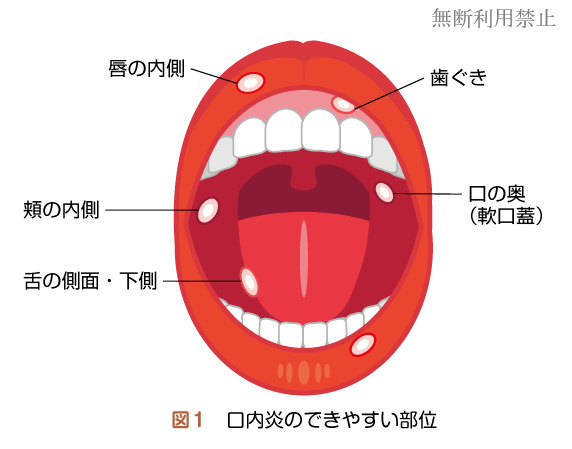

口内炎は,抗がん薬による治療開始から数日後に生じ,1 カ月ほどで元の状態に戻ります(表1)。複数の部位に生じると,痛みの症状が長くなり,口の周囲に放射線治療が併用されると,口内炎の痛みは数カ月に及びます。口内炎ができやすい部位(図1)を注意して観察し,症状(赤み,痛み,出血など)がみられたら,早めに相談しましょう。口内炎が広範囲にできると,痛みで歯ブラシを口に入れるのも難しいときがあります。口内炎の重症化を防ぐ手段として,生理食塩水によるうがいや口の粘膜の表面に膜を張って痛みにくくする粘膜保護材も有効です。詳しくは,Q20(p.64)を参照してください。痛みなどの症状が出たときは,我慢せずに担当医や歯科医に相談して,痛み止めを使いながら口の中の粘膜が治癒するまでの期間を乗り切りってください。

低栄養

必要なエネルギーとタンパク質などの栄養素が足りず,からだに何らかの不具合を生じている状態です。最近,低栄養の診断基準としてGLIM(グリム)基準が発表されました。GLIM基準は表現型〔(ひょうげんけい),体重減少,低BMI,筋肉量減少〕と病因(食物摂取不足,炎症/疾患負荷)から構成され,それぞれ少なくとも1つ当てはまった場合に低栄養と診断します。

がん治療後の筋肉量減少,筋力低下に効果的な運動や食事はありますか?

筋肉量減少,筋力低下に対しては筋力トレーニングが有効です。また,運動を行うのに必要なエネルギー摂取,筋肉の材料となるたんぱく質摂取も重要です。

化学療法や放射線治療などによって吐き気,下痢,食欲低下,口内炎などが生じると食事摂取量が減少してしまい,低栄養,筋肉量の減少,筋力低下が生じます。筋肉が減ったり弱ったりする病態は“サルコペニア”と呼ばれており(Q 4,p.25参照),治療によるダメージ,低活動,低栄養などによって引き起こされます。体重や筋肉量が減少してしまうと副作用が強く出やすくなり,さらなる栄養状態の悪化につながります。特に,頭頸部がんや消化器がんでは食事を摂ることが難しくなる場合があり,低栄養が進みやすいです。

がん治療後には身体機能の評価も重要ですが,栄養状態の評価も重要になってきます。食事摂取量,体重減少,体重変化の速度などから栄養状態を評価します。筋肉量減少,筋力低下に対しては,筋肉に一定以上の負荷をかける筋力トレーニングが有効ですが,同時に栄養治療を加えるとより効果的です。筋力トレーニングには,スクワット等の自分の体重で負荷をかけて行う自重(じじゅう)トレーニング,ダンベルやゴムバンドを用いて負荷を調整する方法,マシントレーニング等があります。上肢や下肢の筋肉を中心に各筋肉8~12回程度,週3~5 回程度できると効果的です。筋力トレーニングの運動強度としては,連続して行える最大反復回数が8 ~12回程度の負荷で行うのが筋力増強効果が高いですが,低負荷であっても回数を多く行うことで筋力増強効果が期待できます。筋力トレーニングの効果は半年も経つとほぼ消失しますので,継続することが重要です。

筋力トレーニングの効果を高めるためには,十分なエネルギーを確保したうえで,筋肉の材料であるたんぱく質を十分に摂取することが必要です。筋力トレーニングは,それ自体がエネルギーを消費する行為です。トレーニングに必要なエネルギーに加え,体重を増やしていきたいのであれば,それに見合ったエネルギーを追加で摂取する必要があります。筋肉量を増やしたい場合,筋力トレーニングに加え, 1 日に体重1 kgあたり1 g以上(体重50 kgであれば50 g以上)のたんぱく質を摂取するとよいでしょう。ちなみに,たんぱく質を多く摂取することである程度までは筋肉量は増えますが(図1),筋力はそれだけでは上がりません。筋力を取り戻すには,必ず運動を取り入れる必要があります。分岐鎖(ぶんきさ)アミノ酸(BCAA)には筋肉合成を刺激する効果があり,筋力トレーニングの筋肉量を増す効果,筋力を高める効果を高める作用があります。また,運動後の筋肉痛抑制効果が非常に優れています。最近では味のよいBCAAが販売されていますので,筋力トレーニングとともに摂取するとよいでしょう。

日本歯科医師会の「がん治療と口のケア―がん治療を乗り越えるために―」にはがん治療時の口の中の写真や説明が書かれていますので,参考にしてください。

https://www.jda.or.jp/park/relation/cancerandmousecare.html

分岐鎖(ぶんきさ)アミノ酸(branched_chain_amino_acid:BCAA)

バリン,ロイシン,イソロイシンの総称です。からだのなかでは作り出すことのできない必須アミノ酸で,筋肉の保持や増量に最も重要な役割を果たします。

がん患者さんのための栄養治療ガイドライン 2025年版

さまざまな疾患において栄養障害が治療を受ける上で負の影響を与えることが明らかとなり,がんもその代表的な疾患のひとつです。栄養障害を改善するための栄養治療を並行して行うことで,治療効果を上げ,副作用や合併症を軽減し,生活の質を改善することもわかってきています。栄養治療の重要性が再注目されていることから,患者向けガイドラインが刊行される運びとなりました。患者さんやご家族の疑問にQ&A形式で丁寧に答えます!