日本がんサポーティブケア学会はがん治療を安全で効果的に実施するための支持療法・支持医療を発展させることを目的にした学術団体です。その日本がんサポーティブケア学会が編集した患者さん向けの書籍「患者さんのためのがんのリハビリテーション診療Q&A」から,内容の一部をご紹介します。

※ 図や表は書籍でご確認いただけます

前立腺がんの治療中や治療後に,リハビリテーションを行った方がよいでしょうか?

前立腺がんの治療中や治療後に,リハビリテーションを行うことを提案します。

がん治療にはさまざまな種類がありますが,一般的にどのような治療を行っても体を動かすことが少なくなる傾向にあります。例えば,手術による体へのダメージ,がん薬物療法や放射線療法の副作用(吐き気やだるさなど)がその原因となります。

さらに,前立腺がんの場合では,しばしばホルモン療法(内分泌療法)が行われます。前立腺がんに対するホルモン療法はアンドロゲン(男性ホルモン)を抑えることを目標としているのですが,アンドロゲンは筋肉や骨を作るのに重要な役割を果たしています。したがって,この治療を受けている患者さんでは特にリハビリテーションが大切になります。

リハビリテーションの内容としては,筋力トレーニング,有酸素運動,ハイインパクト運動をバランスよく取り入れることが勧められます。

筋力トレーニング

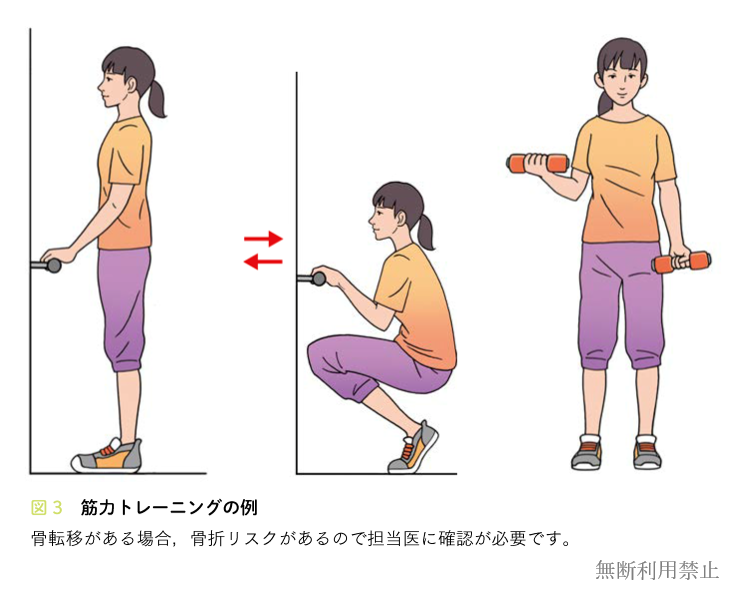

筋力を増加させるための運動です。週2〜3 回,1 回30〜45 分程度,「ややきつい」と感じる負荷量を目安に行います。ジムで機器を使用した訓練方法もありますが,自宅で特別な機器を使用しなくても筋力を増加させることは可能です。仰向けに寝た状態で膝を伸ばしたまま片脚を上げる運動,スクワット(転倒防止のため何かにつかまりながら)などで脚の筋力増強を図ることができます。腕であれば,500 mL 程度のペットボトルをおもり代わりにして運動するとよいでしょう。

有酸素運動

長い時間継続することが可能な軽度〜中程度の負荷の運動で,心臓や肺の機能を高めて,体力の増加を図ることができます。週5 回以上,1 回30 分程度,「ややきつい」と感じる負荷量を目安に行います。もっとも手軽にできるのはウォーキングです。速足で歩くようにするとより効果的です。その他,サイクリング,水泳,ジョギングなども有酸素運動に含まれます。

ハイインパクト運動

縄跳びなどのジャンプを伴う運動です。週3 回以上,1 回15〜20 分程度,「ややきつい」と感じる負荷量を目安に行います。ハイインパクト運動は負荷が強い運動ですので,適宜休息を入れながら行います。体力に自信がない方や尿失禁がおこりやすい方は無理に行う必要はありません。また,転倒のおそれがある方もこの運動は避けましょう。

ここで示した運動の頻度,時間,強度はあくまでも目安です。患者さん個人の状態によって適宜変更されます。また,いずれの運動にも行ってはいけない,または慎重に行うべき条件があります。担当の医療スタッフとよく相談してから行うことが重要です。

また,がん薬物療法の副作用で手足に感覚障害(しびれ)が生じる場合があります。感覚障害が重度の場合,歩行が不安定になったり,手先の細かい動作がやりにくくなったりすることがあります。このような場合にもリハビリテーションは役に立ちます。リハビリテーションの主な目的は,感覚障害そのものを改善させるというよりも,感覚障害があるなかでどのように歩くときのバランスをとるか,手先をうまく使うかを練習することです。必要に応じて,自助具とよばれる道具を使うことで手先の機能を補助します(図1)。

乳がんの手術後に,リハビリテーションを行った方がよいでしょうか?

乳がん手術後の患者さんに対して,リハビリテーション(肩関節可動域訓練など)を行うことを推奨します。

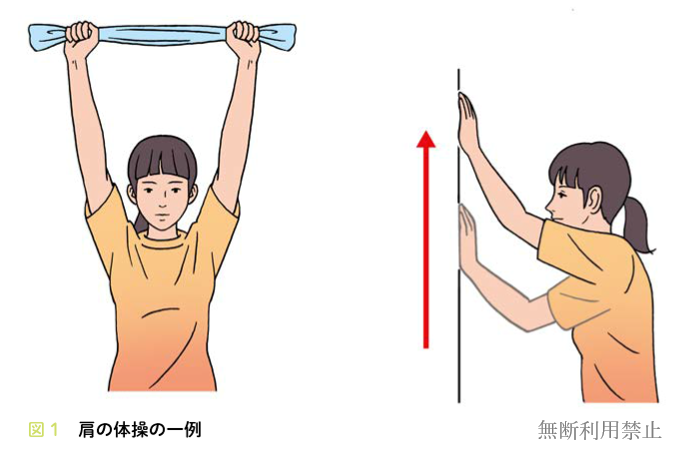

乳がんの手術後には,傷の痛みやつっぱり感などから手術した側の肩が上がりにくくなり,着替えや洗髪などの日常生活活動(ADL)や,退院後の家事・育児などが制限されることがあります。また,手術した側の腕を動かすことへの不安から運動や生活のなかでの使用を控えていると,さらに筋力や可動域(関節を動かすことのできる範囲で,通常は角度で表します)が制限された状態が続いてしまうおそれがあります。手術後に肩の運動を行うことで,手術後の肩関節可動域が拡大し,上肢機能が改善することが明らかになっていますので,術後は積極的に肩の運動を行いましょう。

特に腋窩リンパ節郭清術(えきかリンパせついかくせいじゅつ)を受けた患者さんはパンフレットによる運動指導だけでは不十分です。理学療法士や作業療法士などのリハビリテーション専門職の指導下で,手術後早期から段階的にストレッチや肩の関節を動かすような運動を行い,自宅でも運動を継続することで,手術後の肩関節の可動域の拡大や上肢機能の改善という効果が得られることが示されています。運動の方法や回数については,タオルや壁を使った体操(図1)など自宅でも実施しやすい方法を,理学療法士や作業療法士から入院中に指導を受け,退院後も継続しましょう。

手術後早期から運動を行うことで手術後のリンパ浮腫(リンパふしゅ)が増加することは報告されていませんが,積極的な肩の運動を開始する時期としては,手術後にドレーンが入っている場合は手術後5〜8 日目から開始することが推奨されています。手術後5〜8 日目に積極的な肩の運動を開始した方が手術後のドレナージ量や感染リスクが少なく,安全であるとされています。いつからどのくらい積極的に肩の運動を開始するかは,手術の範囲や手術後の傷の状態によって担当医や理学療法士,作業療法士に確認してください。

また,近年では乳房再建術が行われることが増えています。乳房再建術後の運動の効果に関してはまだ報告も少ない状態です。再建方法や術後の傷の状態によっても異なるため,担当医や理学療法士,作業療法士と相談しながら運動を行いましょう。

乳がんの治療中(がん薬物療法や放射線療法)に,リハビリテーションを行った方が よいでしょうか?

乳がんの治療でがん薬物療法や放射線療法を受けられている患者さんに対して,リハビリテーション(運動療法)を行うことを推奨します。

乳がんの治療としてがん薬物療法や放射線療法を受けられている患者さんは,倦怠感(だるさ)やむくみ,手足先のしびれなどが生じる場合があり,どうしても日常生活での活動は控えめになる傾向があります。過度の安静は逆に身体機能の低下を招き,筋力や心肺機能が低下することで日常生活に支障をきたすのみでなく,がんの治療の副作用に耐えることが困難になることも危惧されます。ここでは運動療法の効果について解説しますが,適切な運動を行うことで,乳がん治療中の患者さんにおいても,心肺機能,QOL(生活の質)や倦怠感の改善,うつや不安症状の改善などが認められます。運動時に経験したことのない痛みや,腕や脚の脱力感などが出現した場合には,無理に運動を継続することは避け,すみやかに担当医や整形外科医の診察を受けてください。

行う運動としては,自転車エルゴメータ,サイクリングやウォーキング,水泳などの有酸素運動(図2)をやや強いと感じる運動強度で1 回20〜30 分,週3 回行うことを目安として開始します。治療中の体調にあわせて継続できる運動量を見極め,運動の強さや時間を調整することが大切です。運動の強さの指標として心拍数が参考になります。年齢によって心肺機能は異なりますが,心拍数の目標値としておおまかな目安は,「220 -年齢の値=推定最大心拍数の60〜80%」とされています(表1)。これらは目安であり無理なく行うことが重要です。比較的運動が苦手と思われている方でも,ウォーキングでは歩き慣れた近所やショッピングモールを無理のない時間で歩くことと,状態にあわせて歩行時間を延ばしていくことで心肺機能や身体機能の維持につながります。また,8〜10 回は繰り返して行える程度の負荷で,ダンベルなどを用いて上肢,体幹,下肢の筋肉をバランスよく使うメニューを参考にして,継続可能な負荷量や回数設定を行うことが大切です(図3)。運動によるリンパ浮腫への悪影響については,運動の行い過ぎに注意する必要はありますが特に心配する必要はありません(p53 Q5を参照)。病気の具合や治療などはさまざまですので,上記を参考に適切な運動メニューについて担当医やリハビリテーション科医,リハビリテーション担当の理学療法士や作業療法士に相談されることをお勧めします。

乳がんの骨転移について

乳がんは他のがんに比べても骨転移の頻度が高いため,運動を始める前に注意が必要です。

がん薬物療法や放射線療法を受けている乳がんの患者さんのうち骨転移がある場合,骨強度の低下による骨折をきたすことがありますので,運動を始める前に担当医に確認してください。ただし,骨転移がある場合でも,骨の状況によっては運動が可能な場合がありますので,担当医や担当のリハビリテーション科医に確認することをお勧めします。また,そのような場合は,運動時の注意点や可能な運動について担当のリハビリテーション科医,理学療法士や作業療法士にまず確認し,特に最初は病院などの施設でその指導のもとに行うことをお勧めします(退院後や外来でのリハビリテーションについては,「がんのリハビリテーション診療の概要」(巻頭)をご参照ください)。

患者さんのためのがんのリハビリテーション診療Q&A

がんになったら……運動はしていいの? 治療の副作用を軽減するには? 科学的根拠にもとづいて,日本ではどのようなリハビリテーションを行うことが勧められているのかを専門家の先生が解説します。肺がん,消化器がん,前立腺がん,頭頸部がん,乳がん・婦人科がん,骨軟部腫瘍,脳腫瘍,血液腫瘍など幅広く取り上げ,薬物療法,放射線療法などの治療についてや,進行がん・末期がんの時期のケアについても解説しています。